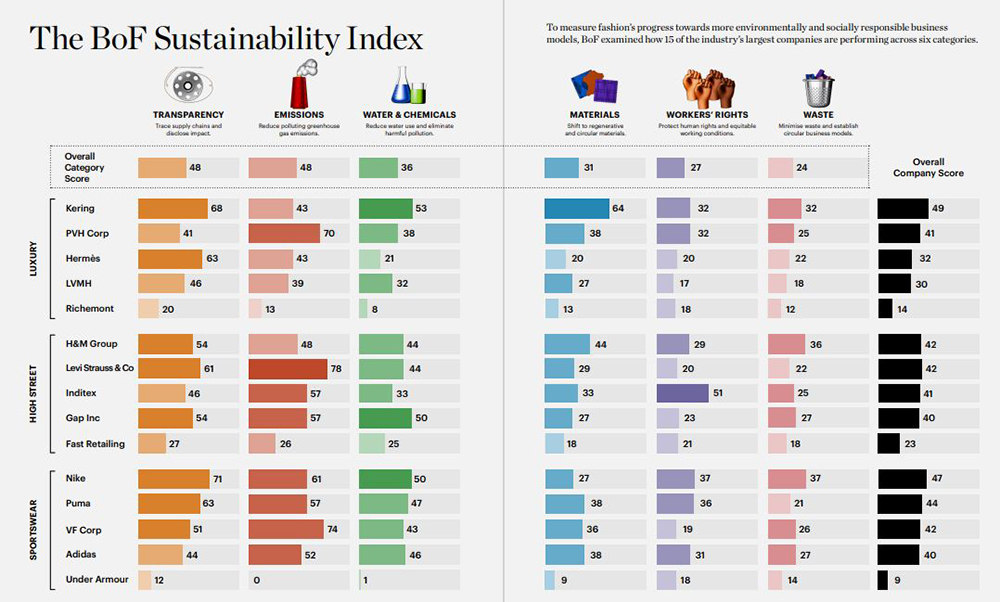

The Business of Fashion ha pubblicato il primo BoF Sustainability Index con il contributo di 12 esperti globali di sostenibilità. Si sono passati al vaglio i report pubblici delle 15 aziende di moda più grandi per fatturato annuo nel 2019, con l’obiettivo di confrontarne le prestazioni e comprendere il gap tra gli impegni assunti e le azioni effettivamente avviate rispetto agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.

Il risultato è poco lusinghiero. Il punteggio medio complessivo di 36 punti su 100 evidenzia infatti un netto ritardo rispetto agli impegni presi pubblicamente anche tra le aziende più ricche e strutturate.

LA METODOLOGIA

L’indagine, come accennato, ha preso in considerazione le 15 aziende del fashion che nel 2019 hanno fatturato di più e che sono state suddivise in tre gruppi: luxury, high street e sportswear. Nel primo gruppo troviamo Kering, PVH Corp, Hermès, LVMH e Richemont. Nel gruppo dell’high street ci sono H&M, Levi Strauss & Co, Inditex, Gap inc e Fast Retailling, mentre l’abbigliamento sportivo è rappresentato da Nike, Puma, VF Corp, Adidas e Under Armour.

Trasparenza, emissioni, acqua e prodotti chimici, materiali, diritti dei lavoratori e rifiuti sono le 6 categorie oggetto di analisi su cui le 15 aziende sono state valutate, per un totale di 338 domande a risposta binaria “sì” o “no”. Le aziende hanno ricevuto un punto ogni volta che hanno fornito prove pubbliche sufficienti a generare una risposta “sì”.

LE SEI CATEGORIE DEL BoF SUSTAINABILITY INDEX

Trasparenza

Mancanza di trasparenza, dovremmo scrivere in realtà… Nel report si legge infatti come l’industria della moda sia sistematicamente opaca. E quest’opacità è un ostacolo importante all’obiettivo dichiarato di operare in modo più sostenibile. Sebbene stia aumentando la pressione sulle aziende perché forniscano dati tangibili sul loro impatto ambientale e sociale, i progressi presunti sono spesso accompagnati da disinformazione e/o affermazioni vaghe. La maggior parte delle aziende ha una visibilità limitata sul come e dove vengono assemblati i prodotti, sulle condizioni di lavoro o sulla produzione delle aziende agricole e delle fabbriche. Il che consente ai tanti problemi nella catena di approvvigionamento di passare inosservati.

“La mancanza di trasparenza – dichiara Linda E. Greer dell’Institute of Public and Environmental Affairs – funziona per queste aziende perché consente loro di perpetuare lo status quo”. La soluzione? Una regolamentazione più severa, per esempio.

La tecnologia può supportare concretamente la trasparenza e la tracciabilità, ma le conoscenze su come indirizzarla utilmente sono ancora poco diffuse. Secondo Edwin Keh, CEO HK Research Institute for Texitle “non esiste uno strumento scientifico per misurare esattamente quanto stiamo consumando. Stiamo investendo in nuove tecnologie per il riciclo di scarti di produzione e di post consumer. Ci sono enormi quantità di materiali perché continuiamo a produrre con processi lineari e non circolari. Ogni azienda deve pensare alla propria circolarità nella generazione dei rifiuti”.

Una nota a parte merita il report di sostenibilità, strumento di comunicazione fondamentale ma ancora alieno ai consumatori, che faticano, sostanzialmente, a comprenderne i dati. E a proposito dei consumatori, anche le indagini che prendono in esame i comportamenti d’acquisto sono di difficile interpretazione. Come spiegare, fra le altre cose, la forbice fra l’interesse dichiarato verso prodotti più sostenibili – la disponibilità a spendere qualcosa di più, addirittura – e le decisioni d’acquisto affatto coerenti? Tra le possibili spiegazioni, non agevola certamente la mancanza di etichette “parlanti”, che mettano cioè in luce gli attributi di sostenibilità di certi prodotti e ne consentano la comparazione con le mille alternative disponibili sul mercato.

Emissioni

Quante volte abbiamo letto e sentito che l’industria della moda è fra i settori più inquinanti al mondo? Ora, se è vero che molti autorevoli player del comparto si sono impegnati a raggiungere obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2030, è vero anche che un conto è promettere e un altro mantenere. La responsabile marketing di Futerra Hannah Phang dichiara a tale riguardo che “abbiamo fatto molti progressi, ma c’è un divario tra dove stiamo andando e cosa stiamo facendo per arrivarci. Se aumentasse la richiesta del consumatore per questo tipo di dati, sarebbe un’enorme spinta per le aziende”. Una riduzione significativa delle emissioni di carbonio, in ogni caso, richiede maggiore collaborazione. È quanto sostiene Laila Petrie, amministratrice delegata di 2050: “Fondamentalmente, questo è un problema che nessuna singola azienda può risolvere da sola, le coalizioni servono proprio a questo”. Michael Sadowski, consulente indipendente per la sostenibilità, rincara la dose: “L’industria dovrà andare oltre certe iniziative come la compensazione del carbonio, concentrandosi piuttosto sulla riduzione della sua impronta di carbonio. L’obiettivo dovrebbe essere questo, non basta certo piantare un albero”.

Acqua e prodotti chimici

In questa categoria rientrano diverse domande mirate a indagare il problema dell’inquinamento procurato dall’industria della moda alle risorse idriche. Sebbene nell’ultimo decennio si siano fatti dei progressi, il cammino è lungo. Boma Brown-West, direttore dei prodotti sicuri e salutari presso l’Environmental Defense Fund, afferma in proposito che le iniziative volontarie non bastano e che occorrono investimenti duraturi e condivisi per eliminare l’uso delle sostanze chimiche pericolose e la pratica deprecabile di scaricarle nell’ambiente.

Materiali

Dal lavoro forzato nei campi di cotone ai processi di filatura, tintura e tessitura, i materiali rappresentano una fetta importante dell’impatto ambientale e sociale negativo dell’industria della moda. Si tratta di un aspetto sul quale “i designer possono esercitare un’enorme influenza”, dichiara Nina Marenzi, fondatrice e direttrice dell’organizzazione no profit The Sustainable Angle. Ma cosa deve fare, nel concreto, un brand che voglia avvicinarsi a queste pratiche? Acquistare materie prime a contenuto attendibile di sostenibilità, prendere spunto dalle aziende più virtuose, essere curiosi, studiare, andare agli eventi, informarsi presso i propri partner nella supply chain, mettersi in contatto con gli agricoltori che praticano agricoltura rigenerativa, investire nella supply chain e nelle infrastrutture, usare il marketing per educare il consumatore… Anche i governi devono fare come ovvio la loro parte, incentivando gli agricoltori, per esempio, a formarsi e riconvertirsi.

Diritti dei lavoratori

Le disuguaglianze e l’ingiustizia sociale nell’industria della moda sono purtroppo una costante. Un problema radicato, questo, tipico di un business globalizzato in rapida evoluzione che mette il prezzo davanti alle persone e gestisce catene di fornitura opache che non semplificano certo il contrasto degli abusi.

Lo squilibrio nei contratti fra brand e filiera, a discapito della seconda, è evidente. Ma come fare a ottenere una distribuzione più equa del valore tutelando al contempo i lavoratori della supply chain? Un confronto urgente su questi temi e una regolamentazione ad hoc sono certamente il primo passo da fare.

Rifiuti

Non è una notizia che la moda contribuisca ad alimentare la cultura dello spreco. Il persistente sbilanciamento verso il modello di produzione lineare, anziché circolare, favorisce un sistema basato sulla distruzione del prodotto piuttosto che sull’allungamento del suo ciclo di vita. L’industria della moda è chiamata a sfruttare le nuove tecnologie per affrontare il problema dell’invenduto e/o degli scarti di produzione. Le innovazioni in tema di riciclo possono venirci in soccorso. Ad oggi, sottolinea tuttavia Edwin Keh, amministratore delegato dell’Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel, “stiamo valutando male i materiali che utilizziamo”.

PER CONCLUDERE

Quale morale possiamo trarre dal primo BoF Sustainability Index? È essenziale, anzitutto, che aziende vadano oltre la mera definizione degli obiettivi e si impegnino concretamente nell’implementare le azioni che servono a raggiungerli. Il 2030 si avvicina e le buone intenzioni non bastano davvero più. Tanto più che l’opinione pubblica dimostra nei confronti dell’industria della moda una sostanziale sfiducia… Troppa disinformazione e ancora troppe resistenze a pubblicare dati veritieri relativi anche alla propria catena di fornitura: tante grandi aziende della moda non sanno o non rivelano da dove vengono i loro prodotti e più si risale nella catena di approvvigionamento, più il quadro si fa nebuloso. Questo permette lo sfruttamento e la violazione dei diritti umani e crea difficoltà nel misurare l’impatto ambientale dell’industria. Sono necessarie, dunque, maggiori e migliori informazioni a supporto di decisioni strategiche idonee a generare il cambiamento.

E a livello finanziario? Molto spesso, le ambizioni dei brand non sono accompagnate dai necessari investimenti, né abbiamo prove che questi siano effettivamente disposti a sostenere lo sforzo ripensando anche loro relazioni con i fornitori. Piuttosto che mettere in concorrenza i fornitori fra loro, ad ogni stagione, per spuntare il prezzo più basso, si dovrebbero ricercare partnership stabili: l’aumento dei costi di produzione nel breve periodo sarà compensato da ritorni a lungo termine duraturi e doppiamente appaganti.